次は200年後です@仁和寺

NO.449

仁和寺

日時 2019年12月 2日

まだ紅葉があちこち見られる京都ですが季節は一応冬のはず。冬といえば京都の寺院では普段見せないものを特別に拝観させてもらえるという時期でもあります。

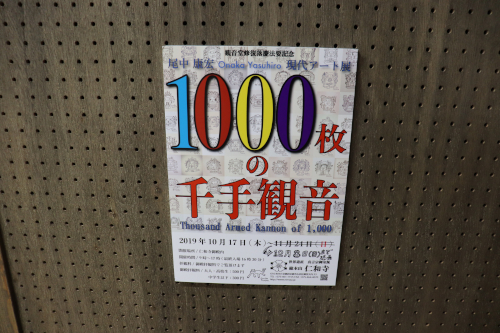

そんな中で京都駅で見つけたポスターに

「373年来初の公開」さらに「好評につき延期」しかも今週末まで・・・。

行くための言い訳がすべて揃ってしまったこのポスターを見て、嵯峨野から移動しました。

嵐山電鉄で一度乗り換えはあるものの15分ほどで到着したのが「仁和寺」。こちらは真言宗の御室派総本山。いわゆる密教のお寺です。

密教という言葉からわかるように基本公開しないものがたくさんありそうな感じもします。

“御室派”の総本山ということもあり、駅名は御室仁和寺ですが、駅の看板は「御室駅」。しかも旧仮名遣いの年期の入った駅舎です。

走っている電車もレトロ感ありますが、この駅はなかなかいい雰囲気です。

駅から一直線に伸びる道路の先にあるのが仁和寺です。

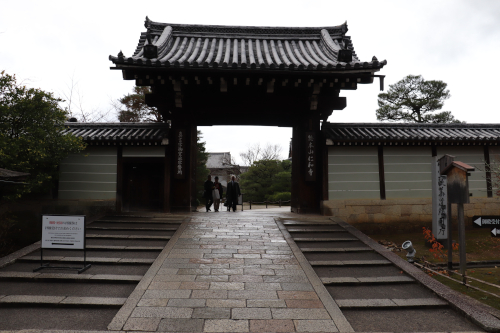

正面に見えてくるのが二王門と呼ばれる施設。仁王ではなくて二王。鎮座しているのは仁王様です。

この二王門から見える奥の景色も遠くに山、まっすぐな通路・・・まさに寺のスタイルです。

館内を回るにはまずはチケットを買います。寺院だけなら500円、庭園は500円です。チケットを買うと今日の閉館時間が近いので、観音堂から見てくださいとのこと。

いきなりメインイベントに向かいます。

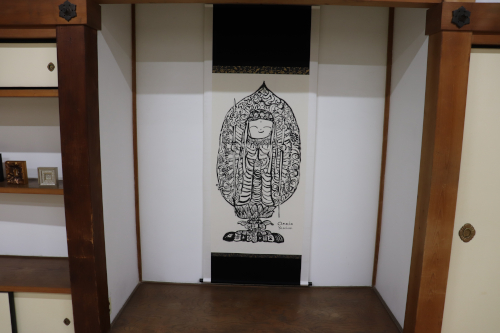

観音堂には中央に大きな観音様とその周囲に32体の仏像。そして周回する廊下に書かれた仏教の教えを説く壁画。これが今回の公開対象です。

残念ながら内部は撮影禁止です。

仁和寺は888年に宇多天皇が創建したとされていますが、応仁の乱の時期に焼失し、江戸時代に復興されたそうです。このためその時代以来の公開だそうです。

外にあるロープは観音像とつながっていてロープを持つことで観音様とつながれるといういわれのあるロープです。

いやぁ、ほんとにきれいな観音様でした。日頃一般に公開しないから壁画なども色あせがなくとても鮮明です。イイもの見せてもらいました。

観音堂と並ぶメインエリアが施設のいちばん奥にある国宝の金堂。こちらは中には入れませんので外から拝みましょう。

金堂の左には鐘楼と水掛不動尊。こちらの二つは重要文化財です。

さらに進んで一番左奥は弘法大師を祭っている「御影堂」があります。

金堂の右側は経典などの保管庫である「経蔵」。こちらは木製の大きな倉庫です。

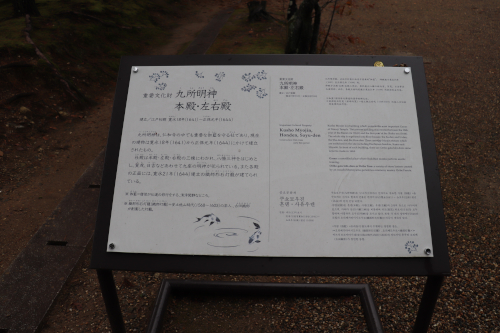

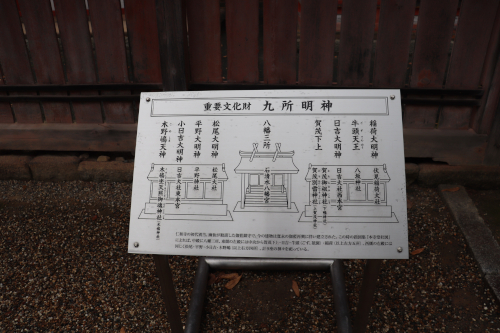

経蔵から一つ下に下ると「九所明神」と呼ばれる神様を祭った施設。伽藍などの建物を火災などから守るために祭っている神様です。建物の中にいるのが仏様で、その建物を守るのは神様という関係です。

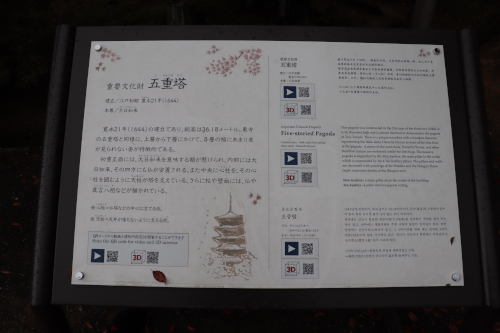

中央の通路を挟んで観音堂の反対にあるのが五重塔。基本的にお寺では仏舎利を収める場所を作る必要があるので、こうした高い塔があります。仁和寺の塔は36メートル強。

ここまでがいわゆる奥の施設。手前との境にあるのが中門。二王門から来ると階段がありますが、出るときは平坦な通路になっています。

中門の傍に「御用桜」という桜園がありますが、さすがに今の時期は葉っぱもない状態です。

二王門と中門の間にある施設は右側が「霊宝館」。ここはこのお寺の収蔵物の博物館のような担っています。こちらも館内は撮影禁止です。

霊峰殿の反対にはこのお寺の御殿と呼ばれる庭園のある施設。勅使が通る専用の門があったりとVIPのクラブスペースです。

建物内は靴を脱いで入ります。

最初に見えるのが白書院。この辺りは江戸時代の再建時に作られた施設でしょう。

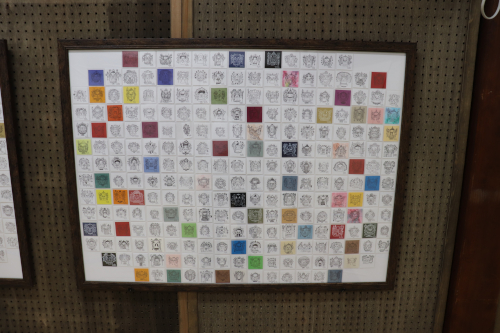

今回の観音堂の開帳とコラボしての現代アート展なども行われています。

更に仁和寺といえば、将棋の対局の会場として利用されることも多い施設。対局会場なども外からですが見学できます。

最初に見た白書院の反対側にあるのが黒書院。畳のいい匂いがします。

部屋はちゃんと見れるのですが現在建物の外観は修理中で足場が組まれていたりします。そしてとても暗い・・・。

庭園も足場の陰からしか見えないのはちょっと残念です。

そんな感じでのんびり見ていたらあっという間に今日の閉館時間の16時30分が近づいてきました。

次回の観音堂の一般公開は200年後だそうです・・・。

仁和寺は、京都府京都市右京区御室にある真言宗御室派総本山の寺院。山号は大内山。本尊は阿弥陀如来、開基は宇多天皇。「古都京都の文化財」の構成資産として、世界遺産に登録されている。

|

TEL |

075-461-1155 |

|

住所 |

〒616-8092 京都府京都市右京区御室大内33 |

|

URL |

http://www.ninnaji.jp/ |

|

入場料 |

御殿 800円(高校生以下は無料) |

|

開園時間 |

9時00分~16時30分 |

|

アクセス |

嵐山電鉄 御室仁和寺駅より徒歩3分 |

地図(GoogleMAP)

天気予報(ハリテンより)

視察履歴

- 2019/12/02

- 次は200年後です@仁和寺